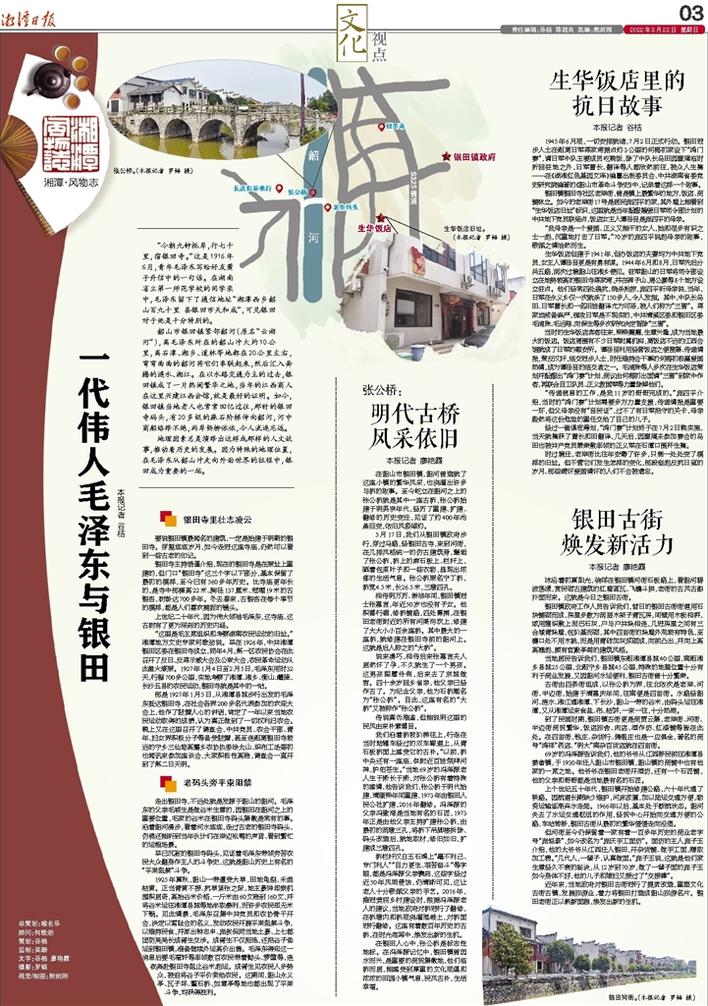

在韶山市银田镇,韶河曾造就了这座小镇的繁华风采,也浇灌出许多与桥的故事。至今屹立在韶河之上的张公桥就是其中一座古桥,张公桥始建于明英宗年代,经历了重建、扩建、翻修的历史变迁,见证了约400年沧桑巨变,依旧风姿绰约。

5月17日,我们从银田镇政府步行,穿过马路,经银田古寺,来到河街,在几排风格统一的仿古建筑旁,邂逅了张公桥,桥上的麻石板上、栏杆上,晒着包菜叶子和一些衣物,显现出浓郁的生活气息。张公桥原名宁丁桥,桥宽4.5米,长26.5米,三墩四孔。

相传明万历、崇祯年间,银田镇进士张嘉言,年近50岁也没有子女。他积善行德,修桥铺路,四处募捐,在银田老街附近的所有河渠沟坎上,修建了大大小小百余座桥。其中最大的一座桥,就修建在银田寺前的韶河上。这就是后人称之的“大桥”。

说来凑巧,相传后来张嘉言夫人居然怀了孕,不久就生了一个男孩。这男孩聪慧伶俐,后来去了京城做官。四十余岁回乡省亲,他父亲已经作古了。为纪念父亲,他为石桥题名为“张公桥”。自此,这座有名的“大桥”又被称作“张公桥”。

传说真伪难鉴,但能说明这里的民风由来朴素善良。

我们沿着桥坡阶梯往上,行走在当时轱辘车经过的双车辙道上,从青石板桥面上感受它的古朴。“以前,桥中央还有一座庙,供附近百姓祭拜河神,护佑苍生。”当地69岁的冯泽源老人生于斯长于斯,对张公桥有着特殊的感情,他告诉我们,张公桥于明代始建,清康熙年间重建,1973年由银田人民公社扩建,2016年翻修。冯泽源的父亲冯敦海是当地有名的石匠,1973年正是由他父亲主持扩建张公桥,由最初的两墩三孔,将桥下吊脚楼拆除、码头改造后,就地取材,修旧如旧,扩建成三墩四孔。

桥栏杆汉白玉石牌上“毫不利己、专门利人”“自力更生、艰苦奋斗”等字眼,都是冯泽源父亲镌刻,这些字经过近50年风雨侵蚀,仍清晰可见,这让老人十分敬佩父亲的手艺。2016年,推进美丽乡村建设时,根据冯泽源老人的建议,当地政府对桥进行了翻修,在桥墩内和桥底浇灌混凝土,对桥面进行翻修。这座有着数百年历史的古桥,在时光荏苒中,焕发出新的生机。

在银田人心中,张公桥是标志性地标。在冯泽源记忆中,银田镇曾因水而兴,是重要的商贸集散地,他们临桥而居,能感受到厚重的文化底蕴和浓浓的田园小镇气息,民风古朴,生活幸福。