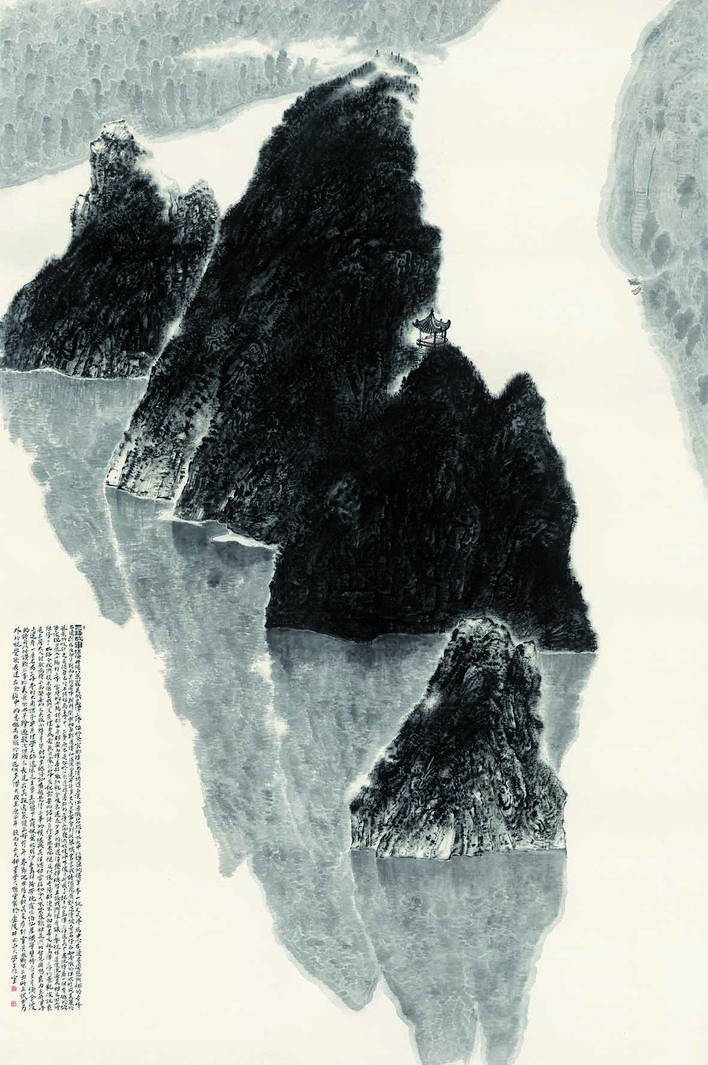

一大片黑墨组成了高耸入云的山,两岸高山相对,墨色深深浅浅营造出空间感,仅在中间留出一道白。山脚下是镜子般的一泓水,天地间静得很,只有一人在蜿蜒的栈道中前行……

这是一幅名为《净》的水墨画。远远近近、浓浓密密的积墨中,孤独、寂寞、无言、沉默、静谧都融进了画里,浓烈的禅意、纯净的力量将我们所包围,让人远离尘世喧嚣。

当我们赞叹中国水墨艺术的无穷魅力时,竟发现,这幅作品的创作者是一名韩国人。自2004年至今,这名韩国人沉浸中国文化二十载,也因仰慕世界文化名人齐白石,成为了湘潭人的好朋友。

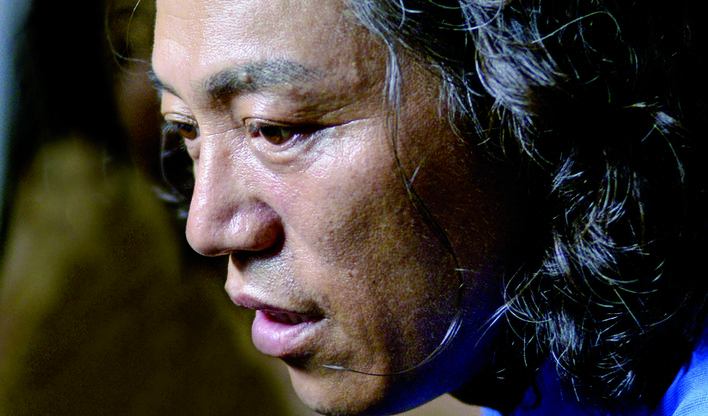

他的名字叫柳时浩。

韩国少年慕白石

说起自己和中国文化的第一次接触,柳时浩认为,应该是一本《千字文》字帖。那是爷爷和父亲学过的,年幼的他经常拿着这本字帖翻阅,对汉字以及中国传统文化产生了朦胧的兴趣。

事实上,柳时浩家庭对《千字文》的接触,折射着中国文化对韩国的影响。

柳时浩介绍,韩国画是从中国传来的,朝鲜中期以前的韩国画和中国画完全是一样的。上世纪80年代的韩国,不论是居民家中还是外面餐馆里,大家都喜欢挂上中国画以彰显品位,这足以说明中国画在韩国的受欢迎程度。

来自湖南湘潭的“世界文化名人”齐白石,则是中国艺术史的一座高峰。回顾韩国近现代画坛,顶级画家们都喜欢学齐白石。幸运地获得机会跟随齐白石学画的韩国画家金永基,更是成为韩国美术界了解齐白石,并与之进行跨越时空艺术交流的桥梁。

热爱艺术的柳时浩,自然是很早就知道了齐白石,大学期间他又通过导师对其有了更进一步的了解。只是,那时网络不发达,所有认知仅仅停留在书本和老师的介绍中。对于当时的柳时浩,齐白石就像一个神圣的艺术图腾,抽象却令人向往。

直到2001年,柳时浩心中的齐白石变得更加具象了——中国艺术团来韩访问,柳时浩结识了来自齐白石家乡湘潭的艺术家方玉华。他们谈齐白石,谈水墨,谈书法……柳时浩仿佛与偶像有了更近距离的接触,那种欣喜,难以言表。

在中国寻艺术之根

柳时浩不曾料想,随着方玉华的到来,自己的命运悄然发生着变化。

彼时,柳时浩的水墨画在韩国已经得到了肯定。可方玉华说,“你的画很好,如有机会来中国,你可以提高很多。”

这番话看似褒奖,柳时浩却觉得是对自己作品的否定,他很不服气,但同时也对自己产生了怀疑。他不停地自我拷问,“我的艺术根源究竟在哪里?”

方玉华回国后,柳时浩和他的艺术交流搬到了纸上。在一次次与中国文化的碰撞中,他找到了答案:水墨画之根在中国。从此,求学中国的念头在心中滋长,久久不能放下。

时间来到2004年3月20日。柳时浩在日记本上这样写道:“仁川出发到北京,中国生活始作。”工作、身份、成就、荣誉、经济收入……他放弃了韩国的一切,毅然来到中国,只为寻找艺术之根!

不惑之年的柳时浩,人生却从零开始。

语言不通,上课只能听个半懂,一些古籍古画更是深奥无比,捉摸不透。不仅如此,中国教授的水墨画与原来所学大相径庭,自己的作品也一再被否定……来中国的前三年,他遇到了前所未有的困境。

求学几乎花光了所有积蓄,他只得去打工勉强维持学业,十分艰难。最折磨人的,是无法对家人尽责,抚养儿女、赡养父母、照顾妻子,他一样都做不到。挫折、委屈、痛苦、孤独包围着他,侵蚀着他。

苦涩和荆棘没能吞没他,尽管无数次想过放弃,他还是坚持了下来。是心底的那份热爱支撑着他,抵过岁月漫长,抵御雨雪冰霜。

求学路上的千锤百炼,终究成就了他。

2011年,在中国中央美术学院毕业展览中,他的作品《望》《空》获得一等奖并被收藏,他创作的《晓》《禅》先后两次入展全国美术作品展。

“如果我没来中国留学,现在的柳时浩可能不复存在。”这是他对中国求学经历的评价。

“沉墨”却是千言万语

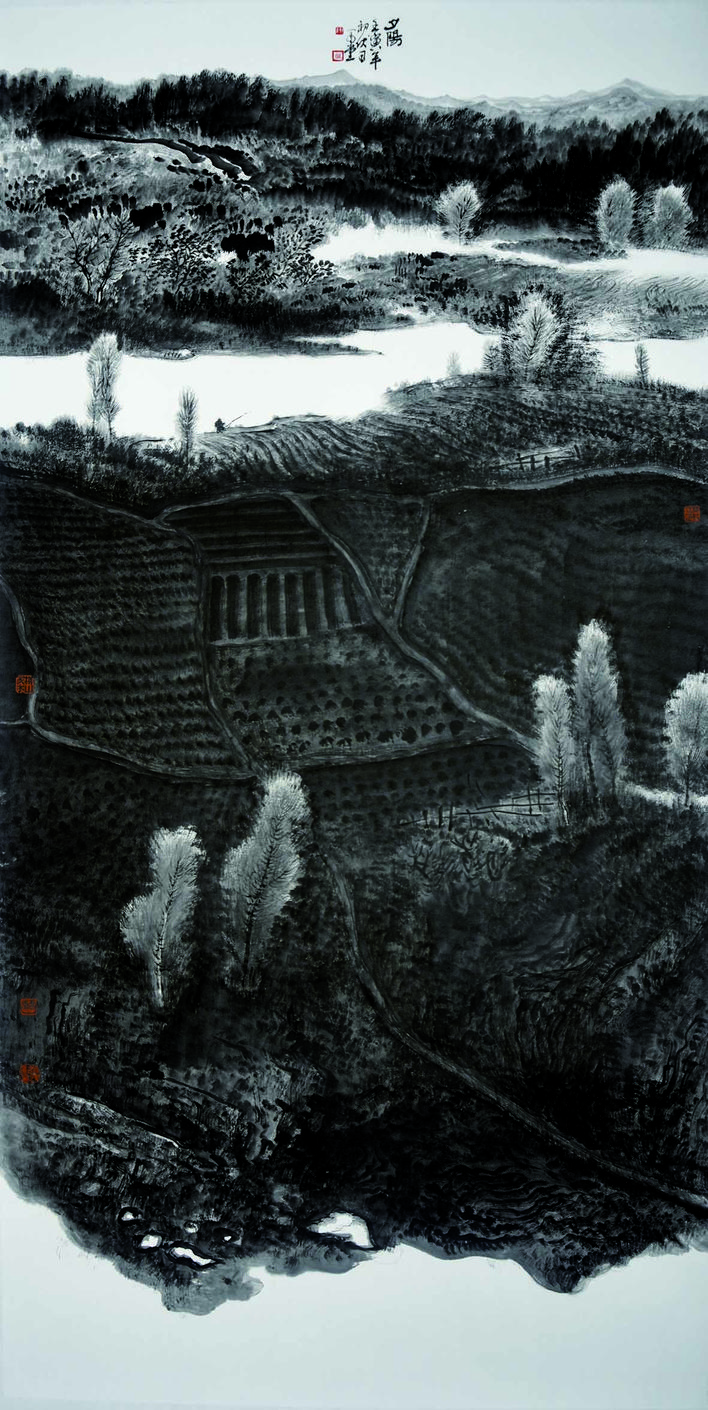

当我们走进柳时浩的水墨作品,会认识到一种名叫“沉墨”的独特表达方式,画里有着大片大片漆黑的团墨,深深浅浅,层层叠叠,这是属于柳时浩的水墨画风格。

“我的画通过‘沉墨’就变成了一大片墨海,表达了我心中说不出来的语言。”柳时浩说,所谓“沉墨”,一是指技法上的笔墨行为,更沉淀更厚重;二是指自己喜欢用无言的沉默,用满意的作品来表达自己的艺术观、造型观。

“沉墨”亦“沉默”,是画亦是人,是柳时浩全身心投入艺术创作的写照。这种艺术追求其实是他内心世界的一种表达,他自己总结为“静”“净”“境”三个字。这样的艺术作品中蕴含着丰富的老庄哲学思想,以“无为自然,物我一体”为自然探索的命题,以“无为”“道法自然”等为艺术宗旨,把所思、所悟都融汇进水墨画中,表达自己对中国文化、对人生真谛的感悟。

这时的柳时浩,已然成长为热爱、传播中国文化的艺术家。

他研究齐白石、研究中国画,发表了《论中国山水画对韩国山水画的影响》《齐白石对近现代韩国画家金基昶的影响》等学术文章。

他到中国各地去感受文化,将文化寄寓在绘画中,深植在思想里。湘潭便是他除了工作所在地之外,来得最多的城市。从第二届至第六届中国(湘潭)齐白石国际文化艺术节,他成为唯一连续五次参加了该节会的外国艺术家。

他成为连接中韩文化交流的使者。当年和方玉华之间的缘分,发展到湘潭市文联与堤川市艺术界两个不同国家城市之间艺术界的交流,继而发展到中韩艺术界的交流。每年的韩国“玉所艺术节”都会邀请中国艺术家参加,中国的“齐白石艺术节”也会邀请韩国艺术家参加。

而当年那本《千字文》,在柳时浩这里也有了新的诠释。根据《千字文》里的一千个字,他决定创作一千幅作品,于是,我们看到他的作品通常都是以一个字命名。目前,柳时浩已经完成了900多幅作品,未来他还准备用一两年时间,完成千幅画的宏伟目标。

名家短评

时浩能以书法线条,积墨之法,画太行诸山,浑朴中见其潇洒,雄秀中见其奇崛。石涛诗云:“黑团团里墨团团,黑墨团里天地宽。”时浩之画,黑中有黑,黑中有物,或黑中有亮,亮中有光。其黑中得絪缊之气,其亮中对比强烈,皆山川之自然与传统笔墨得与其心而现于笔底也。石涛又云:“于墨海中立定精神,笔锋下决出生活,尺幅上换去毛骨,混沌里放出光明。”

愿时浩继续努力,达此境界,为时不会太远。当勉励以进也。

——陈传席 (中国人民大学教授、博导)

他给我留下了初次也是极为深刻的印象:多才多艺。他不仅擅长国画,而且还涉猎书法、篆刻、器乐等。其画、其人,正如他自己所概括的——“静”“净”“境”。一个韩国人能够把自己的生活意义刻画得如此中国化——他还有自己的“字号”,这说明他不仅是拿画笔、水墨在创造,而是用心情、生命在融入。创造的是自然山川、人物风情,融入的是文化历史、道德价值。

——曾建平(井冈山大学校长)

在对中国画的学习过程中,他抓住了东方人对中华民族、对自然的理解和认识,呈现出对人生态度的一个整体把握。所以说,其作品当中体现出来的更多的是精神层面的一种积极向上、健康、美好,这可能也是全人类所理解、认识和追求的一个方向和目标。我觉得,这些在时浩身上体现得是比较充分的。

——卢禹舜(国家画院院长、博导)