在湘潭这块充满历史底蕴与人文气息的土地上,岁月的长河汩汩流淌,“黎氏八骏”犹如一群璀璨夺目的星辰,以其独特的光芒照亮了晓霞山的天空,也为后世留下了宝贵的精神财富。

采矿传奇

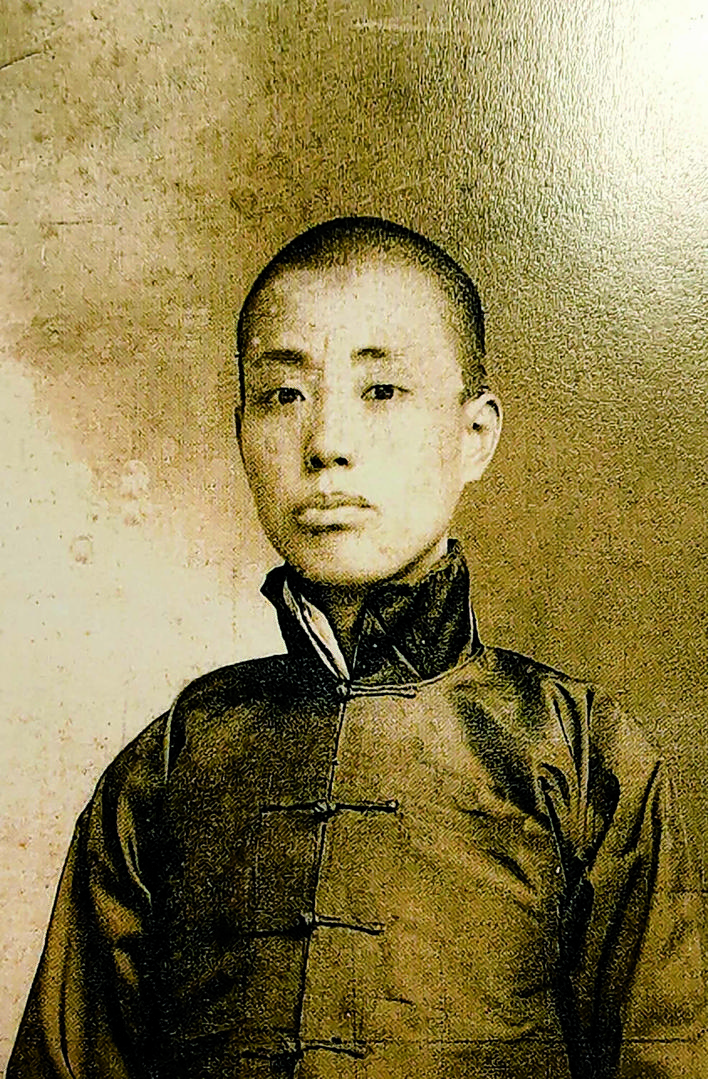

黎锦耀

黎锦耀,字叔翊,是一位地质矿产专家,1895年11月24日出生,家中排行老三,1917年毕业于湖南高等工业学校采矿冶金科。他以满腔的热忱投身于矿冶事业,后前往南京,担任了中华矿学社主事以及《中华矿学杂志》主编,他为尚在起步阶段的中国矿业构筑坚实的理论基石。

当抗战全面爆发,国家陷入生死存亡的关头,黎锦耀内心深处燃起熊熊火焰。他毅然回到湘潭,不顾家人劝阻,卖掉大量田产,全身心投入到盐矿与煤矿的开采中。从矿山的规划、建设到开采,每一个环节他都亲自参与,与矿工们同甘共苦,并肩劳动,不辞辛劳。

面对资金短缺、技术难题以及设备简陋等困难,黎锦耀四处奔走,积极筹措资金,寻求技术支持。湘潭沦陷时期,一次外出,黎锦耀不幸遭遇日军,被掳去充当挑夫。在日军营地,他亲眼看见侵略者的暴行,心中无比愤慨,更加激起反抗的斗志。终于在不经意间发现了一份极为重要的日军军用地图。他深知这份地图对于共产党、八路军的重要性,于是巧妙地利用日军看守疏忽的间隙,冒着生命危险,将地图偷偷藏于自己的衣物之中,在历经艰险之后,成功地逃出日军魔掌,将这份珍贵的地图带回家中。他妥善保存着这份地图,等待着合适的时机。1945年7月,王震、王首道率领的八路军三五九旅南下支队到达湘潭县盐埠,黎锦耀将地图完好无损地转交给了八路军。

新中国成立后,黎锦耀在武汉参加工作,担任了中南地质局工程师,为新中国的地质事业而奔走。1952年,年近花甲的黎锦耀,本可在家中享受含饴弄孙的悠闲时光,而当组织将前往海南岛探矿这一任务交给他时,他不顾家人劝阻,毫不犹豫地挑起了这副沉甸甸的担子,带领一班志同道合的伙伴,踏上了海南岛那片神秘的土地。

面对一次次勘探的失败,黎锦耀总是以坚定的信念鼓舞大家。他查阅大量资料,与队员们反复研究地质构造,不断尝试新的勘探方法,寻找通往成功的途径。

然而,长期的劳累与艰苦的环境如同无情的恶魔,逐渐侵蚀着他的身体。1953年,黎锦耀终因积劳成疾,不幸病故于海南的考察工地,年仅58岁。黎锦耀壮志未酬,用生命为自己所热爱的采矿事业画上了一个悲壮的句号,也用“拼”的精神写下了一首爱国主义的壮丽诗篇。

平民教育家

黎锦纾

黎锦纾(1899—1954),又名黎明,字季纯,1899年12月14日出生,家中排行老四,是一位平民教育家。

1918年,黎锦纾毕业于北京大学文科。当时文科由李大钊执掌,他因此到受到五四运动和共产主义思想的影响。1921年,黎锦纾前往上海,在二哥黎锦晖创办的《小朋友》周刊任编辑。当时中华书局选派年轻职员去国外留学深造,他被选中,遂于1922年去德国留学。1925年,黎锦纾在德国加入中国共产党,与朱德、陈毅、邓小平、徐冰同在一个党小组,被选为柏林党小组长。

留学期间,黎锦纾与朱德等4人在德国柏林合租房屋。一年冬天,他们未收到家里寄来的生活费,房东要将他们赶走。邓小平急中生智,让大家把所有零钱交给黎锦纾,由黎锦纾请房东老太太去看电影。黎锦纾凭着自己的口才,将老太太哄得高高兴兴,老太太方答应迟收房租。

身处异国他乡的黎锦纾,在知识的殿堂里奋力探索前行。当时的德国,学术氛围浓厚,却也充满竞争压力,语言的障碍、文化的差异,尤其困扰着他。然而,黎锦纾骨子里那股不服输的“拼”劲被彻底激发。他日夜刻苦学习德语,从语法到词汇,从发音到口语表达,每一个环节都一丝不苟。课堂上,他全神贯注地聆听教授们的讲解。下课后,他一头扎进图书馆,在书海中遨游,查阅文献资料,为学术研究积累素材。在经历艰苦的拼搏后,他最终荣获柏林大学哲学博士学位。齐白石晚年曾有一首《罗山旧事》写道:“谁云春梦了无痕,印见丁黄始入门。今日羡君赢一着,儿为博士父诗人。”末句中的“诗人”指黎锦纾的父亲、诗人、书法家黎松庵,而“博士”,则指黎家老四、留德博士黎锦纾。

1926年,从德国留学归来的黎锦纾,本可凭借自身的光环与才华,选择一条安逸的人生道路,但他并没有这么做。他投笔从戎参加北伐,在国民革命军总政治部工作。1927年到达上海后,加入国民党临时行动委员会(由国民党左派组成的第三党,即农工民主党前身)。大革命失败后,他长期从事教育工作。

1931年10月,经孙伏园、陈筑山介绍,黎锦纾怀毅然投身平民教育事业,担任北平中华平民教育促进会教育部主任。从此,平民教育成为他一生不懈努力的方向。“平教会”是著名的世界平民教育家晏阳初博士创办的,以河北定县为实验研究中心。

他深知平民学生的特殊需求与学习特点,于是亲自编写教材。在讲台上,他不断创新教学方法,摒弃传统的填鸭式教学,采用启发式、互动式教学,鼓励学生们积极思考、大胆提问。

黎锦纾的“拼”,不仅仅体现在对教育事业的奉献上,更体现在对学生的关爱中。他深知这些平民子弟背后家庭的艰辛,明白他们所拥有的学习机会何等珍贵。他不仅仅关注学生们的学业,更注重培养他们健全的人格、高尚的品德以及社会责任感。他积极组织学生参与社会实践,带领他们走进乡村,了解底层百姓的疾苦;引导他们关注国家大事,激发他们内心深处的爱国情怀。

抗日战争时期,“平教”事业遭受了前所未有的重创。学校被炸毁,教学资源被破坏,师生们的生命安全受到严重威胁。然而,在这国破家亡的危难时刻,黎锦纾信念坚定,用自己的行动诠释了什么是坚韧不拔,什么是对教育事业的忠诚。

1944年6月,湘潭沦陷。湘潭县立中学简易师范科(今湘潭师范的前身)在主事陈澧兰申请于1945年9月迁往湘潭县永安乡(今石鼓镇)伍赵祠办学,黎锦纾被聘为师范科教导主任,兼授第六、七两个班的学校行政、教育概论、小学语数教材教学法等课程。他根据国内外教育专家的教学经验和他的实践经验,精心编写了《教学艺术》一书,通过列举300多个教学实例,介绍了一系列教学方法,包括怎样教学提问,板书时老师的站姿和手势,课堂中教师如何检查学生作业等,均作了具体说明。

黎锦纾还主张学生自治。班会和讲演赛均鼓励学生主持。连学校伙食也要求学生自办,并成立了“食事会”,由学生民主选出正、副经理、会计、出纳、采购、保管和总监察等成员组成。每日由各班选出监察一人,负责监察食物验收和厨房菜谱的支出,包括清洁卫生的检查。

新中国成立前夕,黎锦纾出任湖南省教育局局长。尽管他已年近半百,但“拼”劲仍不减当年。他积极投身于教育事业,凭借自己多年积累的经验与见解,积极建言献策。

新中国成立后,黎锦纾前往北京,任新闻出版总署编辑。1954年,任人民教育出版社副总编辑。同年病逝于北京。

“歌王”

黎锦光

在长塘黎家,老七黎锦光无疑是众多杰出人才中的佼佼者,在音乐领域卓有建树,其成就毫不逊色于二哥黎锦晖;而其作为“歌王”的“拼”的风格,更是让人记忆犹新。

黎锦光(1907—1993),字履劬,现代著名音乐家、作曲家,中国流行歌坛的开拓者。1907年12月30日出生,家中排行老七,从小受到家族文化的熏陶,对音乐有着特殊的感悟力。

1926年,由武汉黄埔军校毕业的黎锦光参加了北伐,担任国民革命军总政治部宣传分队队长。1927年9月抵达上海,脱离部队,加入二哥黎锦晖任团长的中华歌舞团。这一决定,成为他音乐生涯的重要转折,从此他踏上了流行音乐的漫漫征程。在后来的60多年艺术生涯中,黎锦光以顽强的毅力和坚韧不拔的精神,先后创作歌曲上千首,并产生了大量的艺术精品。

在中华歌舞团,黎锦光如鱼得水,汲取着丰富的营养,不断磨炼自己的音乐才艺。二哥黎锦晖的音乐理念和创作风格对他产生了深远的影响,他也逐渐成为黎派音乐最重要的传人。1936年,他接管了明月歌舞社。1939年,他担任百代唱片公司音乐编辑,为上海各电影公司作曲。

黎锦光的创作以快捷著称,不仅速度惊人,而且质量很高。他创作的流行歌曲,题材广泛,风格多样,深受大众喜爱。其代表作有《满场飞》、《夜来香》、《香格里拉》(1946年电影《莺飞人间》插曲)、《拷红》、《采槟榔》、《五月的风》、《叮咛》、《慈母心》、《疯狂世界》、《星心相印》、《相见不恨晚》等。其他作品还有《哪个不多情》、《少年的我》、《心灵的窗》(电影《苦恋》插曲)、《黄叶舞秋风》(电影《长相思》插曲)、《人人都说西湖好》(电影《忆江南》插曲)等,均在歌坛广为流传。

《夜来香》是黎锦光的经典之作。“那南风吹来清凉,那夜莺啼声齐唱,月下的花儿都入梦,只有那夜来香,吐露着芬芳……”悠扬的旋律和富有诗意的歌词,在歌星李香兰的深情演绎下,宛如夜空中绽放的花朵,散发着迷人的芬芳。这首歌不仅在中国广为传唱,还漂洋过海,在日本掀起了热浪。日本作曲家服部良一对其激赏有加,将歌词翻译成日语,让《夜来香》在日本迅速流传开来。

《满场飞》的歌词婉转,别开生面;其欢快的节奏,仿佛能将听众带入热闹非凡的舞会现场,让人们感受到那份欢乐与活力。

《采槟榔》吸纳湖南民歌精华,旋律优美,脍炙人口。“高高的树上结槟榔,谁先爬上谁先尝,谁先爬上我替谁先装……”唱起来朗朗上口,令人神采飞扬。

此外,《拷红》《五月的风》《慈母心》《星心相印》《相见不恨晚》等作品,每一首都具有独特的魅力,或诉说着爱情的甜蜜与苦涩,或表达着对生活的感悟和对亲人的思念。

在电影插曲方面,黎锦光也有着卓越的表现。如《哪个不多情》(1945年)、《香格里拉》(1946年)、《少年的我》(1946年)、《黄叶舞秋风》(1947年电影《长相思》插曲)、《人人都说西湖好》(1947年电影《忆江南》插曲)等,这些作品为电影增色不少,使电影中的情感更加细腻动人,也让他的音乐与电影艺术完美融合。其中,《香格里拉》由陈蝶衣作词,黎锦光谱曲,作为电影《莺飞人间》的插曲,以其空灵的旋律,描绘出了一个如梦如幻的世外桃源,带给无数听众美好的憧憬,承载着人们对未来的向往,已然成为一个时代的记忆符号。

在黎锦光的创作中,可以看到家乡民间音乐元素的巧妙融入。民歌中常见的简单而朗朗上口的旋律结构,在他的作品中有所体现,使得他的歌曲易于传唱。像《采槟榔》,就有着民间小调的韵味,歌词描绘的场景和情感充满了乡土气息,旋律轻快活泼,仿佛将听众带到了槟榔树下,感受着那份纯真的爱情。

黎锦光在中国音乐领域成就斐然,奠定了我国早期流行音乐的丰碑。他与现代作曲家陈歌辛(1914—1961)被认为“中国流行乐坛成熟期最杰出的代表”,分别有着“歌王”与“歌仙”之誉。这足以证明黎锦光在音乐界的崇高地位。

美籍华裔作家

黎锦扬

黎锦扬(1915—2018),字讱愚(亦作任余),1915年12月22日出生,家中排行老八。他以坚韧不拔的毅力和顽强拼搏的精神,在文学和戏剧的天地里奋力前行,留下了一串串坚实的脚印。

黎锦扬的人生充满着有趣的经历。1922年,黎锦扬6岁多一点,大哥黎锦熙回了一趟老家,将他和父母接到北京小住。黎锦熙作为汉语言文字学家、教育家,不仅学识渊博,而且有着开明的教育理念,让小小的黎锦扬受益匪浅。待他小学毕业,父母把他送到北京,正式在大哥身边生活,接受正规、系统的教育。大哥引导他诵读经典,学习传统文化,培养他对语言文字的敏锐感知。这种言传身教的教育方式,让黎锦扬在知识的海洋中畅游,为他日后的创作打下了坚实的基础。

在红庙私立初中和北京汇文中学,黎锦扬开始接触西方文化。这种东西方文化的碰撞,在他幼小的心灵中埋下了一颗融合创新的种子,并在他日后的文学创作中绽放出绚丽的花朵。

二哥黎锦晖,是上海明月歌舞社的创始人,在儿童歌舞剧领域卓有成就,他对黎锦扬的成长也曾产生重要影响。中学时代,黎锦扬常去上海,住在明月社,那里浓厚的音乐艺术氛围,如同一个充满魔力的磁场,深深吸引着他,进一步拓宽了他的艺术视野。

20世纪30年代,黎锦扬先后在山东大学和西南联合大学求学,如饥似渴地汲取知识。山东大学严谨的学术氛围,让他养成了良好的学习态度和扎实的研究方法;西南联合大学汇聚了众多优秀的学者,在这里他接触了不同风格的学术思想和文化观念,进一步拓宽了视野。

1940年,黎锦扬从西南联大毕业后,前往云南边陲担任土司秘书,协助土司进行现代化改革。云南归来,黎锦扬生计无着,一幅落魄相。大哥黎锦熙深知小弟的潜力,果断地当掉了他的那把破吉他和土司送的两套新西服,强行将他送上了去美国的邮船。这一举措,看似决绝,实则蕴含着大哥对小弟深切的期望,成为他人生的转折点。

黎锦扬怀揣求知的热情,远涉重洋,进入哥伦比亚大学比较文学系学习。初到美国时,面临经济上的困境,为了生计,他做过各种工作,如餐厅服务员、洗碗工等。生活的重压并没有让他放弃对文学的热爱,反而激发了他的斗志。

在此期间,黎锦扬原本想回国到大学任教,传承家族的教育事业。但命运却有着别样的安排,在一位亲戚的建议下,他于1944年转学到耶鲁大学戏剧学院学习。这段经历,不仅丰富了他的知识体系,而且为他今后的文学创作之路埋下了伏笔。

耶鲁大学的学习,是他与西方文化深度融合的过程,开启了他人生的新篇章。他在那里学习西方文学理论、戏剧创作技巧等知识,与来自不同文化背景的同学和教授交流,大大开阔了自己的艺术视野。

黎锦扬的创作之路充满了艰辛。起初,他的作品并不被看好,遭遇了无数次的拒绝和挫折。但他坚信自己的才华和努力会得到回报,不断地修改、完善自己的作品。

英文长篇小说《花鼓歌》,是黎锦扬的处女作,也是他的成名作,它的诞生充满了戏剧性。从最初的构思、创作,到后来艰难的出版过程,都好像是一部传奇。这部小说在一位老人临终遗言“读它”的推动下,才被出版社重视并单独出版。《花鼓歌》一经问世,便迅速爬上《纽约时报》畅销书排行榜,使黎锦扬成为美国历史上第一位亚裔畅销书作者。《花鼓歌》还被百老汇改编成音乐剧而风靡欧美,并被好莱坞拍成歌舞片流传至今。

《花鼓歌》以独特的视角和细腻的笔触,描绘了华人在美国的生活画卷,将东方文化元素与西方社会背景巧妙融合。书中展现了华人移民在异国他乡的奋斗、爱情、家庭等多方面的生活场景,以及他们在东西方文化碰撞下的困惑与坚守。通过生动的故事和鲜活的人物形象,西方读者仿佛打开了一扇了解东方文化的窗户,看到了一个充满神秘色彩又真实可感的世界。

黎锦扬是以英文写作打入西方文坛的美籍华人作家的先行者。旅美70多年,他在文学领域取得了令人瞩目的成就,先后创作了《花鼓歌》《天之一角》《情人角》《处女市》和《金山姑娘》等十余部英文小说,以及《旗袍姑娘》等中文著作。

他的拼搏,使他赢得了美国文学界和华人文学圈的尊崇。他是美国作家协会会员、美国戏剧家协会会员,曾荣获美国联邦社小说金牌奖、美国电影超级票房奖、全球华人终身成就奖。

2018年11月8日,黎锦扬在美国洛杉矶逝世,享年103岁。他的作品不仅让世界了解了美籍华裔的生活,也激励着无数人勇敢地追求自己的梦想。